歷史的偶然或必然?

台灣與韓國共有的後冷戰社會處境

誰有權力「書寫歷史」與「定義歷史」,這個命題貫穿了第二次世界大戰後的當代,一路延展進到後現代思潮中。戰後集體情感中的挫敗投射著面對「國家」的失望與尋找出路的無力,緩緩振作的常民生活伴隨著新興的國族主義與後殖民認同反省,在冷戰結構下的政治佈局中,被「民主」與「共產」的意識形態一刀兩斷地延伸宰制,台灣與南韓同被這樣的歷史洪流捲動,「不約而同」卻都「身不由己」地投入了擁抱民主自由與資本主義的反共陣營,與大眾觀感緊密共生的「電影工業」也隨著技術、人力等等外在條件流動消長而逐漸落地生根。

二戰過後,在美國、蘇聯對立大勢已定的全球政治佈局中,為了掌管脫離前代殖民強權後的國家權柄,大小內戰於亞洲各地連環爆發,經過了無數生命的慘烈犧牲,終於形成台灣、中國,南韓、北韓,南越、北越等等的政治體裂解,其後,台灣與韓國有著極其相仿的歷史進程。論壇開場,論及韓國歷史背景時,姜帝圭導演便提醒了幾個顯而易見的相似之處:1987年,韓國開放了首度人民總統直選,台灣當權也正式宣告解除軍事戒嚴,在邁向改革開放之前,兩國人民同樣都在號稱民主的軍國威權統治大環境中,被政戰主導的眾多反共意識形態措施教育管理,也都發生過「白色恐怖」、「恐共煽動」所引發的傷痛屠殺慘劇。出生於1962年底的姜帝圭導演認為,自身對於「中華人民共和國」的認識與了解,其實更貼近台灣人的立場與觀點,並追根究底地想起了自己的孩提時代,原來當時生活環境周遭的華人鄰居都來自台灣。根據筆者觀察,乘載著冷戰時代的政治脈動,這些個體到集體經驗的「巧合」絕非只是歷史的偶然,更可以說是歷史的必然。

1980年代,正值雙十年華的姜帝圭導演決心以投入電影工業作為人生志業,時逢威權統治時期尾聲,光州事件爆發後,言論與創作自由尤其備受控管,帶有政治社會批判色彩或暴力色情元素的電影生產皆遭逢重重阻礙,而在「逆境」中學習成長的他,逐漸蓄積著對現實不滿與期盼突圍的創作能量。

朴正熙於西元1963年底當上總統,原先穩健起步且稍有起色的韓國本土電影產業頓時陷入愁雲慘霧,其後繼任的全斗煥政權亦不脫獨裁治國,電影工業的發展依舊遭到當權牢牢固縛。姜帝圭說:「當年,大概只有約二十間受政府認可的電影公司可以拍片,而這些公司為求生存,所產製的電影不外乎是以宣揚國家政策、打擊共產黨作為號召的政宣電影。」身處於充斥著「粗製濫造」國產電影的黑暗時期,許多朋友都不看好姜帝圭導演能在這樣的電影圈中達到任何成就,牽一髮而動全身的時代巨輪卻在同時蠢蠢欲動。

姜帝圭導演如此回顧變革醞釀初始的時代氛圍:在開放人民總統直選的隔年(1988),南韓被委任於漢城(首爾)舉辦四年一度的奧林匹克運動會。面對歷史悠久且具有極大政宣影響力的全球性體育盛事,南韓當權基於企圖標立進步國家形象的政治動機,決議開放原本的電影創作限制門檻;國內電影產業不再只被少數公司寡頭把持,國產電影的內容題材也不再嚴格受限。因此,有志投身電影產業的青年世代大受振奮,旅居國外就讀電影相關科系的韓國留學生亦樂於歸國一展長才,各路新血的積極投入搭配自由創新的時代格局,為彼時韓國本土的電影生態注入一泓活水。姜導認為,1988、1989這兩年之間投身產業的電影新生代,正是開啟近代韓國電影蓬勃發展的關鍵。

初入電影產業的十餘年光陰中,姜帝圭導演總共寫了四部電影劇本,分別關於青春校園、動作、政治局勢、以及犯罪暴力,其中最廣為人知的,是被美譽為開創「韓國黑色電影」先河的《遊戲規則》(게임의 법칙,1994),涉足類型相當多元。1996年,首部由姜導演獨挑編導大樑的《隔世琴緣》(은행나무 침대)則挑戰了當時南韓本地鮮見的奇想浪漫電影,作品上映後亦得到相當不錯的迴響。一脈相承的電影創作思維,不難看出他試圖探索韓國本土電影市場出路的野心與自我期許。以聚焦南北兩韓糾葛關係的諜報動作愛情電影《魚》(쉬리,1999)作為奠基,姜導演早期的作品逐漸體現出自身面對南韓本土政治情勢與群眾情感動能的精準關懷。

在初步構思《魚》劇本的時候,姜帝圭導演採用生物習性特殊的兩韓國土特有種魚類「親吻魚(shiri)」作為貫穿同名電影的敘事象徵物,打造男、女主角彼此真心相愛卻又不得不針鋒相對的劇本設定,道盡兩國全民迫於時勢「沒能相處、只能相殘」的集體無奈,期待讓觀眾超脫南韓、北韓二元對立的情結,召喚彼此可能共鳴的深刻情感,面向一路走來的後冷戰歷史軌跡。導演企圖做出活在當下的寓言式歷史歸結與回應,結果帶來直達群眾內心的共感迴響。1999年,《魚》的映演達到了韓國國產電影屆時仍未有過的轟動票房,從各方面來看,說這是一部「寫下韓國歷史的電影作品」並不為過。

姜帝圭導演坦言,在著手拍《魚》的時候,國內大部分的電影技術仍未臻成熟,尤其像動作與特效的場景處理,絲毫不能與好萊塢的電影工業體系產物相提並論。《魚》的拍攝預算大約是四千萬新台幣,主要來自一家韓國銀行的投資,為了達到心目中理想的「視聽震撼效果」,也彷彿為了出一口「韓國電影也能做好大場面」的氣,姜導演特別調度大筆資金來進行好萊塢電影技術轉移或引進:「除了音效、特效的設計與剪輯都需要專業支援,因為電影裡有不少槍戰戲要拍,我們還特別從好萊塢那邊引進了新式道具槍,幾乎每次在片場開槍大家都會嚇一跳,因為效果實在太逼真了。」

當姜帝圭導演意識到美、韓電影工業的不對等狀態並設法採取對策因應時,虎視眈眈的強權勢力並沒有放棄任何「開拓自由市場」的機會。在《魚》上院線的同年,以世界貿易協定(WTO)的簽訂作為契機,美國針對韓國提出鬆綁「銀幕配額制」的施壓。銀幕配額制度始於軍國威權主義盛行的1965年,依規定,各家電影院每年必須放映至少六部國產電影,並有90天的時間限定僅有本國作品放映(1995年更將下限提高到146天),外來電影作品的輸入數量亦限制不得超過總國片量的三分之一,表面上是保障本土產製的電影票房,實際上則鞏固著穩定的意識形態、政治宣傳教育通路。弔詭的是,當「開放自由市場」被財團利益包裝成「民主、進步」的象徵,「威權時代」的「制度性遺毒」竟成了「抵禦強權文化侵略」的關鍵防線,足見時移勢易的時空維度拉開後「堅守傳統」的國族主義雙刃複雜性。

由拍攝《魚》以及其他過往的個人經驗反省評估,姜帝圭導演認為,如果在1999年大舉開放美國電影進入市場,無疑是讓手無寸鐵的韓國電影產業與全副武裝的好萊塢電影工業正面強碰;若要保護本國電影產業的發展,國家該把關的,是在現行制度架構不變的情況下,提供更多技術發展、資金,乃至資源上的友善支持,貿然屏除門檻、開放自由市場無疑形同飲鴆止渴。懷抱著以上諸多考量,當時的姜帝圭導演便以電影業界中堅人士的身份,積極參與串聯超過數百位業內人士,大家一同剃光頭髮、頂著光頭,來到光華門等地展開為期數個月的靜坐抗議,以實際行動表達韓國電影業界反對美國電影文化侵略的抗議訴求,所謂的「光頭運動」就此逐步成形。

姜帝圭憶起當年抗美運動期間,甚至有部分的激進影人特地選在電影院放映非本國電影時,把好幾條蛇偷偷放進影廳,讓觀眾倉皇失措地逃離現場,他笑稱:「現在想想,是有些尷尬,但也是滿有趣的。」即便深切明白「全球化」趨勢銳不可擋,當初的多方團結努力最終仍達到了「守住關鍵防線」的階段性成功,不但擋下了好萊塢強勢叩關的文化侵略,也為日後韓國電影產業的健全發展留下了重要基石。姜帝圭導演找尋自我出路的創作經驗,側面反映著南韓對美國不可避免的依賴,以及美國對南韓施壓的唯利是問,彷彿透過韓國電影從業者的共同宿命,聚焦凝視全球電影工業的冷戰結構後殖民圖景。

追求歷史真相,還是大眾市場?

姜帝圭導演的電影創作之路

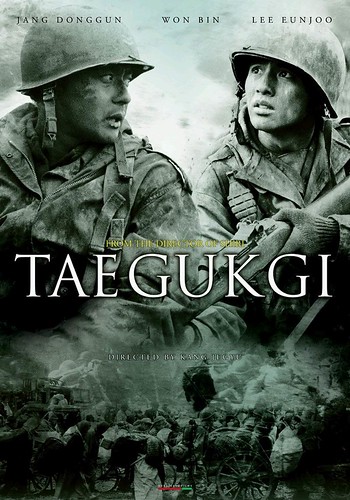

談到電影創作背後想要傳達的精神,姜帝圭導演笑言,自己最討厭的人類就是滿口謊言的政客,「對於我們這些藝術家來說,我們只是想要表達真實而已。」。基於這樣的使命感,姜導演在《魚》成功搏得極大迴響後,同樣由他參與編導的《太極旗-生死兄弟》(태극기 휘날리며,2004)和《登陸之日》(마이웨이,2011)都帶著強烈的「歷史揭露」意識,故事內容亦包含著不同程度的「史實」基礎。

《太極旗-生死兄弟》初步構思時就預計將故事背景設定在韓戰時期,姜帝圭導演期待作品能夠呈現兩個南韓政府至今仍然亟欲掩蓋的「歷史真相」:其一,是韓國軍方為了填補傷亡兵將的空缺,曾透過軟硬兼施的濫權手段強迫徵召國高中在學生上戰場;其二,是韓戰過程中,南韓軍隊曾以「肅清赤色份子」的名義,合計屠殺30萬人左右的非武裝本國國民,本土左派異議份子與無辜常民百姓同在亡故名單之內。上述主題的大銀幕呈現,直搗韓國政府的敏感神經,接獲情資的國防部官員曾正式派員「關心」姜帝圭導演的新作籌備,甚至主動提出交換條件,希望透過提供軍人、槍枝、裝甲車等物資協力,來誘使他改變電影創作的方向與內容;不為所動的姜帝圭導演則堅持找尋不被當權「河蟹」的集資方式,克服沒有政府協助而倍數增加的戰爭場景預算缺口,才讓《太極旗-生死兄弟》得以按照自認理想的呈現方式完成。

由於《魚》在韓國電影市場創造了突破性的票房績效,其後跟進拍攝動作片類型的韓國電影創作層出不窮,卻都沒能再次締造原先預期的高獲益與好口碑;當姜帝圭導演提出想要籌拍南、北韓戰爭電影的想法時,本地的投資者們起初都決定採取保守觀望的態度;《太極旗-生死兄弟》現有的資金,主要來自《魚》的票房收入,這筆錢最多也只足夠支持整體製作費用的三分之一。為了推動創作進展,姜帝圭導演決定且戰且走,把當前預算全力投入冬日雪地中的戰爭場面與劇情拍攝,完成了一支長約三十分鐘的前導短片,接著開始積極爭取於坎城影展等國際平台上的曝光亮相,孤注一擲的大膽策略最後成功奏效。千禧年後仍屬罕見的高規格韓國本土戰爭鉅片製作,不僅成功搏得了海外諸多媒體、片商、影迷的注目與青睞,前導短片的精良成果更讓韓國本地電影投資人的信心大增,最後,完整長片版本的《太極旗-生死兄弟》總共耗資130億韓元(約三億五千五百萬新台幣)攝製完成。

作品接受的投資挹注越高,來自「投資者」的「報酬壓力」越成正比提升,高製作成本讓如何「攻佔市場」成為《太極旗-生死兄弟》在創作考量上無從避免的變因之一,姜帝圭導演侃侃而談地分享了當時影響決策的關鍵動機:他很清楚,光是談韓國過去的歷史和戰爭,不足以吸引全體普羅大眾走進戲院,為了要讓可能對戰爭或歷史不感興趣的女性觀眾也願意買單,便在故事裡置入特別濃烈的情感元素,除了兩大男主角深厚的兄弟情誼之外,還有亂世夫妻淒美悲劇的愛情、家人之間無私動人的親情等劇情刻畫;姜導更幽默地補充:「雖然當時有電影團隊的夥伴告訴我,他完全不覺得韓戰年代的戰場上會有太過帥氣的男性存在,但無論如何,我們還是全力敲定元斌、張東健兩位演員能夠配合的拍攝檔期,讓他們參與演出本片的兩位核心主角,因為他們倆在當時是大家公認全韓國最帥的。」

多管齊下的運籌帷幄終於一步步水到渠成,2004年上映的《太極旗-生死兄弟》勢如破竹地超越了《魚》所創下的本地紀錄,在南韓總計有超過一千萬的觀影人次,全球票房總合更達到了超過20億新台幣的驚人成績。根據姜帝圭導演以上的經驗分享,這部再次「寫下韓國歷史」的電影作品,是以追求歷史真相為初衷,承受了市場取向的外部條件與經濟壓力,進而發展出來的終極成果。換句話說,因為眾多變因的加總疊合,就像史實被影像轉化再造成為「劇情電影(fiction film)」,《太極旗-生死兄弟》儼然不可能只是歷史真相的再現,而這樣的創作過程所實質體現的,既是「電影工業」與「經濟資本」、「大眾市場」密不可分的動態共生關係,更是選擇實踐「資本主義工業想像」的電影創作自我侷限:如果市場經濟邏輯讓電影只能是金錢附庸的客體,那麼,「電影的主體打造」就勢必有所「取捨」跟「犧牲」。

以《太極旗》為例,雖然片中企圖揭露南韓軍方亟欲掩蓋的「濫權剿共歷史真相」,但為了召喚更多觀眾的情感共鳴,相關情節刻意強化放大了非武裝平民百姓慘遭濫殺的「無辜」,甚至還特地讓主角妻子訴說被軍方惡意槍擊後,在久別重逢的丈夫懷中,淚眼聲明「我很貞節,沒有出軌」來提升情緒渲染強度。類似這樣的「歷史再現」,在姜帝圭導演於本片選用的電影手法中比比皆是:間接擱置了實質作為失控暴力導火線的「左派/共產黨壓迫」政治鬥爭邏輯,站上了一個聚焦描繪「普世人性」與彰顯「人道關懷」的位置發聲。

然而,如此中性化、感性化、大眾市場化、去政治化的「歷史真相」再現,卻也同步消解掉「追根究底」的批判力道,無從踏實建立「政治異議等於只剩殘殺火拼」(進而讓殘害無辜可能發生)的後冷戰亞洲共通歷史價值反省,遑論真正經由過往經驗深切習得歷史教訓。如果說,這些「轉化」就是「拍攝歷史改編劇情電影」的必經過程,如何在面向市場導致的這些「取捨」與「犧牲」中應對進退、找到平衡,正是電影創作者,甚至整個電影工業體系都該有所承擔的核心課題。

去考慮究竟如何取捨或什麼該被犧牲,就像去選擇什麼應該由電影呈現,又該如何呈現,這無疑都是「需要勇氣」的事情,然而,這些難免作繭自縛的導演選擇與基本責任,絕對不應該被先入為主地想像成一種「勇敢」的「品德」。畢竟,樹立美德標竿的動作,就是在彰顯一種崇高美善、值得追隨的價值存在之時,同步假定了一條命中註定不可避免的正統道路,進而導致「為此選擇而被取捨卻仍絕對重要的部分」慘遭美化遮蓋;事實上,所謂電影的創作,根本不是只有「大眾市場取向」的「資本主義」套路而已,就算台灣在地的現實條件不若韓國足以數度集結抗爭運動與之抗衡,至少,姜帝圭導演的電影創作經驗就踏實地說明了,誰都不應該輕易成為「好萊塢意識形態」潛移默化的結構性幫兇。

面對群眾市場,2011年底《登陸之日》上映後的觀眾回饋帶給姜帝圭導演切身的個人體悟:「我本來主要想用馬拉松這種運動競技的精神,搭配小田切讓以及張東健所飾演的兩位主角,來處理日本、韓國過去歷史上既競爭又合作的糾葛關係,而因為故事背景設定在日本殖民韓國時期,主要角色自然都講日文為主。大概可以說是我的疏忽吧⋯我沒有掌握到韓國大眾對日本人容易產生反感甚至仇恨的大環境氛圍,最後才沒有順利地把想要傳達的故事精神好好傳達給韓國大眾,這是我一直以來都覺得非常遺憾的事情。」《太極旗》與《登陸之日》採取相似的電影語彙,卻收得觀眾好惡迥異的票房境遇,正巧血淋淋地勾勒出「大眾市場主導電影創作」的一刀兩斷與一體兩面。

除了讓電影面對觀眾,身為導演,也是在讓電影面對自己;在接近論壇活動的尾聲,姜帝圭導演感性地分享了自己連續創作兩部描繪戰爭歷史電影的心得,因為總是反覆看著畫面上那些只是幾秒閃過卻不計其數的無名屍體,他逐漸開始捫心自問:「同樣身為一個人,他們的故事會是什麼?而我到底又何德何能,可以如此擺弄這樣的生命?」於是,這麼想著想著,對於戰爭片極力營造的荒涼景致與遍野橫屍的場面,就慢慢變得不再執著,反而更想透過電影創作回歸日常,試著書寫、捕捉常民的生活樣貌。

在接連製作了三部高規格的動作、戰爭電影之後,姜帝圭導演於2015年發表《愛的禮讚》(장수상회),譜寫一對年過花甲的老年人之間的黃昏戀曲,並從中談論阿茲海默症對人們所帶來的影響。提及今後的創作規劃,姜導微笑著說,像這樣日常卻雋永的生活況味,是他在數十年拍片下來所體悟出的情感,他期待自己能夠懷抱面對生命的平常心,持續創作不一樣的電影。

1999年,初出茅廬不久的演員宋康昊在《魚》所擔綱演出的,是身為南韓國家首席特務拍檔的第一男配角,最後中槍死於南北兩韓衝突情結所引爆的時代悲歌;2017年,如今家喻戶曉的他,在《我只是個計程車司機》(택시운전사)裡所飾演的「無名」司機,則在1980年光州事件爆發的時代被推入聚光燈下,與代表西方救贖的另一故事主角擦出諸多衝突張力與合作火花,最後時光飛逝,有頭有臉的人來到聚光燈下接受掌聲,無名的人默默遁入市井、回歸日常。橫跨將近20年的時光,由韓國國民演員宋康昊串連接軌,這兩部電影所再現的文化語境轉變,某種程度上,竟與姜帝圭導演的電影創作心路歷程不謀而合。當然,這可能只是歷史的偶然,或者,這也是種歷史的必然。

自1984年從影以來,姜帝圭導演緊貼著南韓時代推進的政治脈動,透過創作不斷尋找韓國電影的出路,僅以本篇報導,紀錄姜帝圭導演首次正式受邀來到台灣的「歷史顯影」論壇內容,但願這些難能可貴的經驗分享,能為未來的亞洲電影創作留下值得迴返重探的歷程蹊徑。■